公開日:2022.03.14 最終更新日:2022.08.08

CASE

- 法律コラム

- 労働問題(企業側)

- 労働問題(労働者側)

パワハラ防止措置が中小企業にも義務化|「しつこく飲み会に誘う」はパワハラ?弁護士が解説

【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士

- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。

日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

通称「パワハラ防止法」が改正され、2022年4月に施行されました。これまでは大企業に対し、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)対策が義務付けられていましたが、中小企業にも義務化されました。

パワハラをめぐっては、近年、仮処分や賠償を求める裁判が相次いでいます。職場内でのパワハラ防止や解決のため、中小企業はどのような対応をすればよいでしょうか。福岡・佐賀の弁護士法人 桑原法律事務所の弁護士が解説いたします。

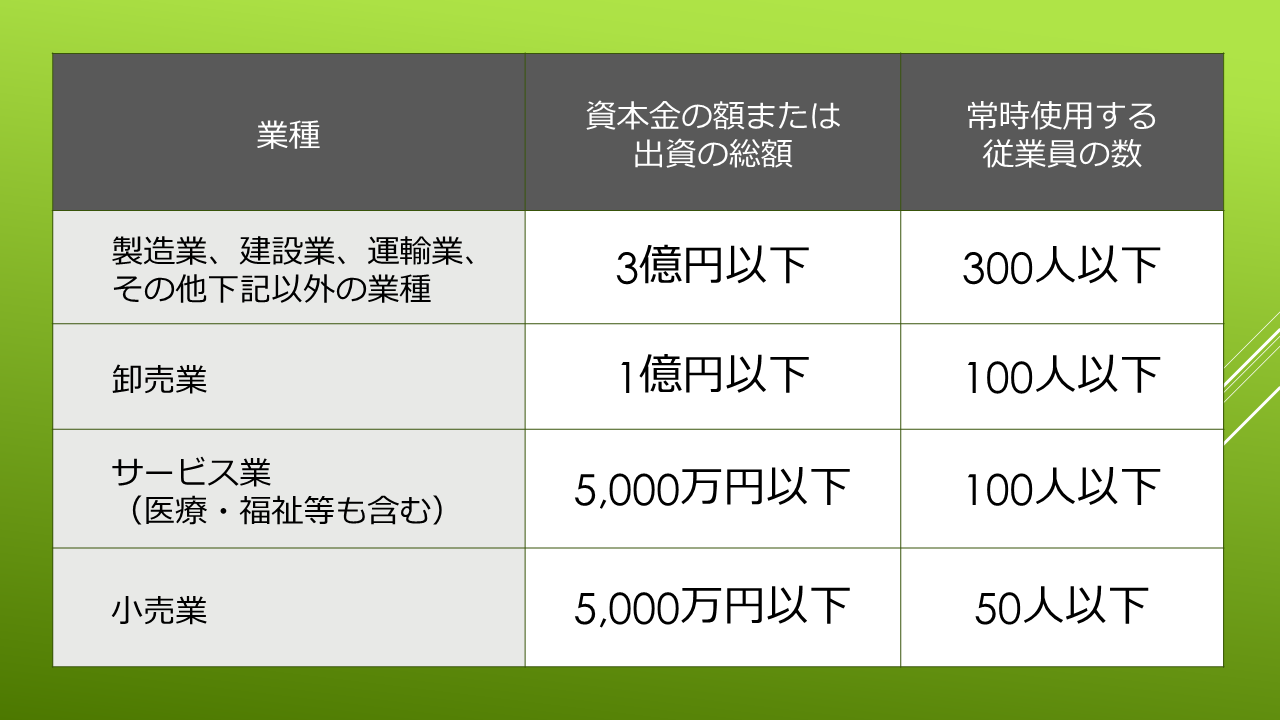

「中小企業」とは

中小企業基本法では、「中小企業者」について、以下の資本金か従業員の数のいずれかを満たす企業と定義されています。

職場におけるパワハラとは

職場のパワハラの定義は、下記の要件を満たす行為とされています。

|

職場において行われる

|

「職場」とは、原則として、労働者が業務を遂行する場所を指します。

他にも、勤務後の懇親会や社員寮、通勤中など、実質上職務の延長と考えられる場合も「職場」とされています。この点、職務との関連性、参加者、参加等が強制か任意かといったことも考慮して個別に判断されます。

「労働者」とは、正規雇用労働者だけでなく、非正規雇用労働者(パートタイム労働者や契約社員など)も含まれます。

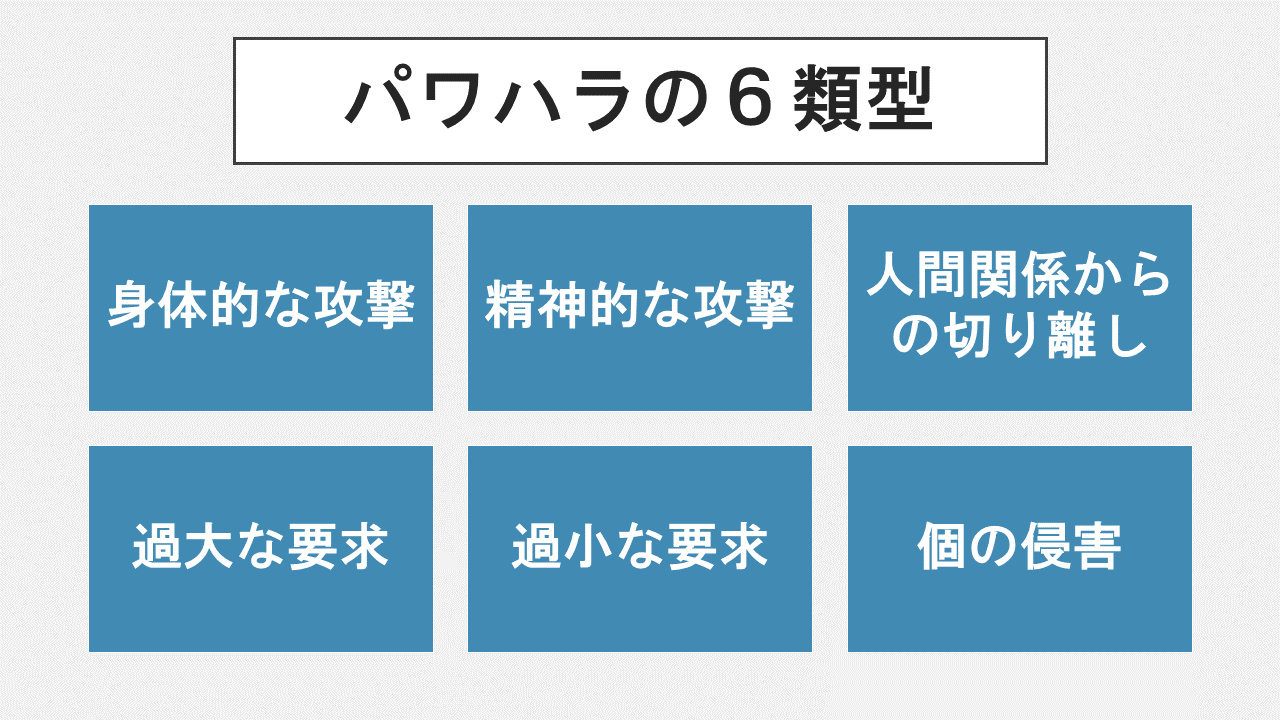

パワハラの典型は6つ

何をしたら「パワハラ」となるのかについては法律上の規定はなく、裁判例でも統一的な見解があるわけではありません。

厚生労働省では、以下の6つの類型が「パワハラ」にあたるとしています。

- 身体的な攻撃

殴る、蹴る、物を投げつけるなど - 精神的な攻撃

人格を否定するような言動、長時間にわたる厳しい叱責、脅迫・名誉棄損・侮辱にあたる言動、性的指向に関する侮辱的な言動、罵倒するメールの一斉送信など - 人間関係からの切り離し

仲間外れ、無視、仕事から外す、別室に隔離するなど - 過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など - 過小な要求

業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えないなど - 個の侵害

私的なことに過度に立ち入る、職場外でも監視する、私物を撮影する、性的指向をほかの同僚等に暴露するなど

もっとも、具体的な行為が上記の6類型にあたるのかという判断は非常に難しく、一義的に明らかでない場合がほとんどでしょう。

「この行為はパワハラにあたるのか?」など、少しでも疑問があれば、弁護士にご相談ください。

Q.「しつこく飲み会に誘う」行為はパワハラにあたる?

A. しつこい飲み会への誘いは「業務上の必要な範囲を超えた言動」にあたり、パワハラにあたるおそれがあります。

そもそも、懇親会が「強制参加」であれば、業務時間とみなされます。

ほかにも、全員が参加する歓迎会を欠席する部下に対し、理由を問いただす行為も、業務上必要とはみなされずパワハラと判断される可能性があります。

このほか、パワハラにあたる可能性があるのは、下記のようなケースです。

- ミスをした部下を1時間叱責する

- 問題がある企画書について、書類を投げつけて修正を命じる

- 業務時間中にネットサーフィンを止めない部下を、他の同僚の前でどなりつける

一方で、パワハラにあたらないと思われるのは下記のようなケースです。

- 遅刻やマナーを欠いた言動・行動を何度注意しても改善しない場合に強く注意する

- 部下への配慮を目的として、家族の状況について尋ねる

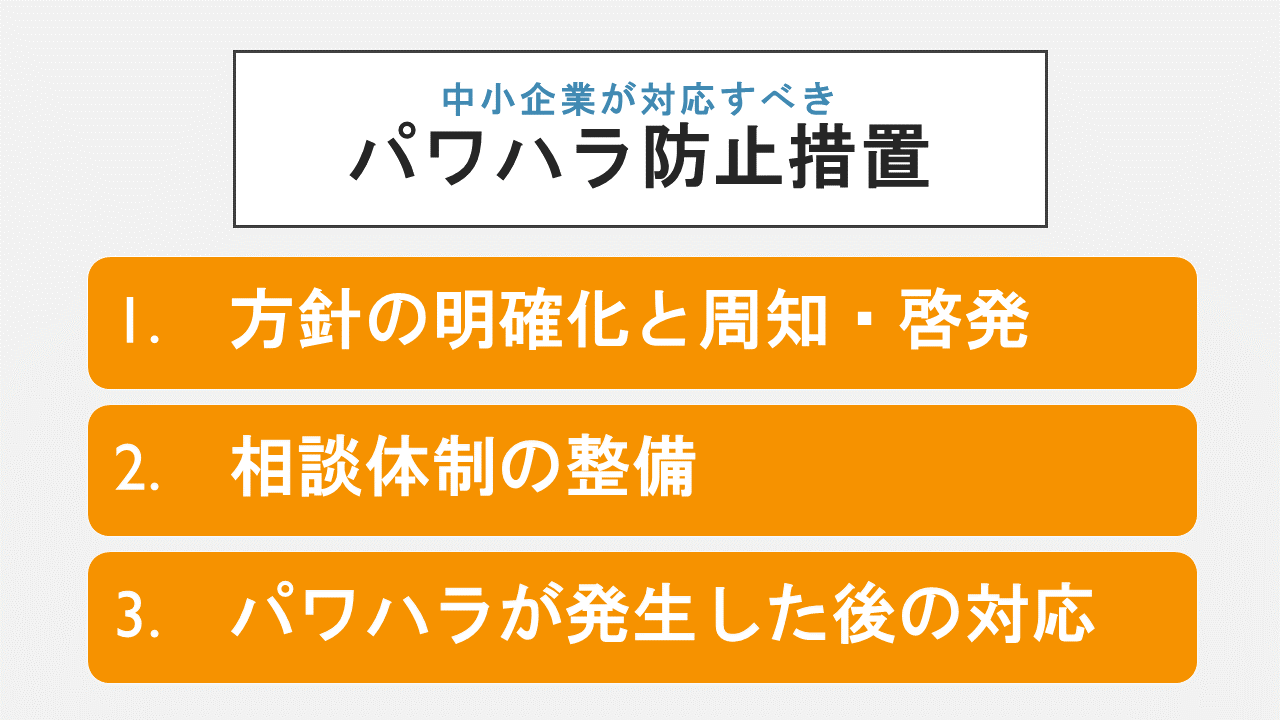

中小企業が対応すべき「パワハラ防止措置」

義務となる主な措置は下記の3つです。

1.方針の明確化と周知・啓発

パワハラの内容やパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、社内に周知しましょう。たとえば、以下のような方法が挙げられます。

- 就業規則にパワハラを禁止する旨の方針を規定し、違反した場合の懲戒規定を定める。

- 社内広報資料にパワハラの内容やパワハラを行ってはならない旨の方針を記載し、配布する。

- 研修、講習等を実施し、パワハラの内容やパワハラを行ってはならない旨の方針を周知・啓発する。

2.相談体制の整備

相談窓口を設置し、社内に周知しましょう。たとえば、以下のような方法が挙げられます。

- 相談窓口となる担当者を定める

- 相談対応のための制度を設ける

- 産業カウンセラーや弁護士など、外部の機関に相談対応を委託する

また、相談窓口の担当者が、相談があった際に適切に対応できるようにしておかなければなりません。

- 相談窓口の担当者と人事部門が連携できる仕組みづくり

- 相談時の留意点などについてのマニュアルを作成し、担当者がマニュアルに基づき対応できるようにする

- 相談窓口の担当者に対し、研修を行う

3.パワハラが発生した後の対応

パワハラについて労働者から相談があった場合は、迅速かつ正確に事実を把握し、適切な対処を行うことが求められます。

- 事実関係の確認

相談者と行為者の双方から、迅速かつ正確に事実関係を確認しましょう。相談者に対しては、心身の状況などにも配慮する必要があります。双方の主張が異なる場合は、第三者からも聞き取りを行いましょう。

事実関係の確認が困難な場合などは、中立な第三者機関に委託することも有効です。 - 被害者への配慮のための措置

パワハラの発生が確認できた場合、被害者への配慮のための措置を迅速かつ適正に行いましょう。

具体的には、被害者のメンタルヘルスへの対応や、配置転換(被害者と行為者を引き離す)、被害者と行為者の関係改善のサポート、被害者の労働条件上の不利益の回復などです。 - 行為者に対する措置

パワハラの発生が確認できた場合は、就業規則等に基づき、行為者に対して適正な措置(懲戒など)を講じます。 - 再発防止に向けた措置

再発防止に向けて、社内に対し、改めてパワハラに関する方針を周知・啓発しましょう。

具体的には、パワハラを禁止する方針や行為者には厳しく対処する旨を、社内広報資料等に改めて掲載・配布する、研修等を実施するなどです。

その他、推奨されている取り組み

義務ではありませんが「望ましい取り組み」として、以下のような措置が考えられます。

- パワハラ研修の実施

管理職向けと一般社員向けの研修を、それぞれ実施するとよいでしょう。 - 調査アンケート

社内の実態を把握することが目的です。匿名で実施すると労働者も回答しやすいでしょう。 - 労使協定の締結

労働組合(ない場合は「労働者の過半数を代表する者」)とパワハラ防止に関する協定を結び、協力して取り組む姿勢を示しましょう。

個人の尊厳を否定しない職場環境作りを

パワハラについて、アウト・セーフの線引きをはっきり設けるのは困難です。そもそも明確な線引きはすべきでないという意見もあります。

ある行為はアウト、ある行為はセーフ、などと明確にルール化してしまうと、セーフとされている行為を不当に濫用してのハラスメントが横行する可能性などもあるからです。

立場の違いや意見の違いがあっても、相手を人として尊重し、個人の尊厳を否定しないという根本的な意識をもって、企業は職場環境作りをすることが重要です。

パワハラ防止措置を講じない場合、罰則はある?

パワハラ防止法には、罰則は設けられていません。

「パワハラ防止措置」を講じなくても罰則はありませんが、国(厚生労働大臣)は事業主に対して助言、指導または勧告ができると定められています。勧告に従わない場合は、社名を含めて公表される可能性もありますので、注意が必要です。

また、パワハラが原因で被害者が心を病んだり、退職したりすると、使用者責任や不法行為責任、債務不履行責任を問われ、企業に対し損害賠償を請求される可能性もあります。

パワハラ防止の措置を取らず、パワハラを放置してしまうと、企業イメージの低下や経済的ダメージにもつながりかねません。企業は、パワハラの予防・防止のために、誠実な対応が求められています。

パワハラのご相談は弁護士法人桑原法律事務所へ

福岡・佐賀の弁護士法人・桑原法律事務所では、職場内のパワハラ問題などの労働問題についてのご相談もお受けしております。

パワハラについてお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

パワハラ防止措置を講じたいが何をすべきか分からない、パワハラ研修や社外のパワハラ相談窓口を探している、といったお悩みについても、アドバイスをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

| 「医療・介護」「飲食・ホテル」「小売・店舗」「保育園」「タクシー」「士業」「不動産」「コンサルタント」「人材サービス」「フィットネス」など30名以下のサービス業に特化した顧問弁護士サービス 月額11,000円でお試し可能!詳しくはこちらをご覧ください > |

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。