公開日:2022.09.20

CASE

- 法律コラム

- 労働問題(企業側)

- 企業法務

整理解雇の4要件とは|手順と注意点|弁護士が解説

【本記事の監修】 弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋 (代表/福岡オフィス所長)

- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士

- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。

日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。

目次CONTENTS

新型コロナ禍や物価高などの影響で経営が厳しくなり、人員を削減する「整理解雇」を検討する企業もあるでしょう。整理解雇は、労働者側に落ち度がないにもかかわらず解雇するものであるため、極めて慎重な対応が求められます。必要な要件や手順について、企業法務に精通する福岡・佐賀の弁護士法人 桑原法律事務所の弁護士が解説します。

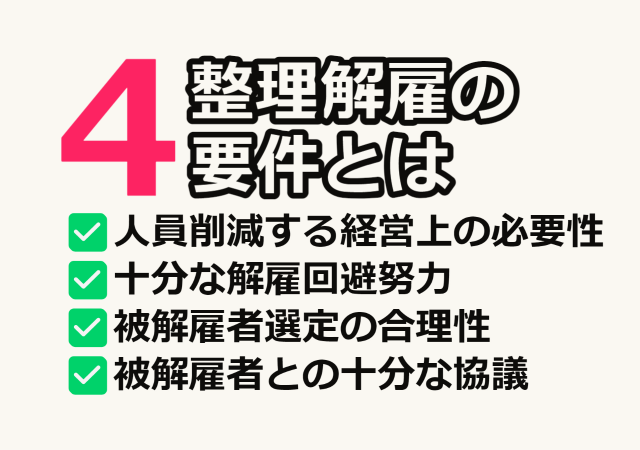

整理解雇の4要件とは

「解雇」には、大きく下記の3種類があります。

- 普通解雇

能力不足や勤務成績の不良、病気により働くことができないなど、労働者側の理由による解雇です。 - 懲戒解雇

労働者側に会社の規律などに対する違反があり、懲戒処分のひとつとしてされる解雇です。 - 整理解雇

経営不振などの理由から従業員を削減する手段としての解雇です。

整理解雇は、普通解雇や懲戒解雇とは異なり、労働者側に直接の解雇理由がなく、主に企業側の都合による解雇となります。

そのため、整理解雇が有効であると認められるには、厳しい要件があります。

具体的には、以下の「整理解雇の4要件」について、客観的に合理的な理由があるか、社会通念上相当であるかといった観点から、総合的に判断されます。

- 人員削減の経営上の必要性

- 十分な解雇回避努力

- 被解雇者の選定基準と人選の合理性

- 整理解雇手続の相当性

原則、この4要件を満たし、やむを得ない相当の事情があると認められる場合に限り、解雇は有効とされます。

経営が著しく悪化した状況であっても、簡単に労働者を解雇できるというわけではありません。

要件1. 人員削減の経営上の必要性

経営上の理由により人員を削減する必要性があることを、不況や経営不振などについて具体的な経営指標や数値などの根拠を示し、客観的に説明する必要があります。

人員削減は、企業にとってやむを得ないものであるかどうかが問われます。

近年の裁判例をみると「企業が人員削減をしなければ、すぐ倒産の危機に直面する」というまでの必要性は必ずしもなく、経営上の合理的な理由があれば足りるとする判例も増えています。

なお、経営上の必要性がそれほど高くない場合、解雇を回避する努力がよりいっそう求められるとする裁判例もあります。

要件2. 十分な解雇回避努力

役員報酬の減額や配置転換、希望退職の募集など、解雇を回避するための努力を尽くしたかどうかが問われます。

その他の解雇回避努力の例としては、下記なども挙げられます。

- 新規採用の停止

- 非正規労働者の雇い止め

- 残業の規制・削減

- 労働時間の短縮(ワークシェアリング)

なお、上記が「十分な解雇回避努力」と認められるかどうかは、事案によって個別具体的に判断される可能性があります。

たとえば、配置転換や希望退職募集を行わない場合は、一般的には解雇回避努力が足りないと評価される傾向にあります。ただし、これらの実施が困難であると客観的に認められる事情がある場合は、この限りではありません。

また、解雇される人の再就職を支援したなどの事情を、整理解雇の有効性を判断する際に考慮した裁判例もあります。

要件3. 被解雇者の選定基準と人選の合理性

解雇される人(被解雇者)の選定においては、客観的で合理性のある選定基準に基づき、公正に選定することが求められます。

個人的感情による選定や、客観性に欠ける恣意的な選定などは、合理性があるとは認められません。

合理的な基準かどうかは、個別の事案ごとに異なりますが、一般的には下記のような基準が考えられます。

- 勤務成績、勤続年数、年齢、雇用形態、懲戒処分歴や欠勤率等の会社への貢献度など

- 扶養家族の有無や再就職の可能性など、解雇される人の生活への打撃の程度

要件4. 整理解雇手続の相当性

整理解雇が認められるためには、解雇までの手続きが十分に尽くされる必要があります。

労働組合や労働者に対しては、整理解雇の必要性や、整理方針・方法・時期・規模などについて、誠実に説明しなければなりません。

労働組合との協議は、労働協約等に解雇協議条項が存在しない場合にも必要とされます。

また、労働組合の組合員でない労働者に対しても、十分に協議・説明し、理解を求める努力が必要とされます。

Q.整理解雇の基準はどのように決めるのでしょうか。

A. 整理解雇を行うには、まず解雇基準を決める必要があります。具体的には、以下の点について検討しましょう。

1.解雇する人数

経営状況を鑑みて余剰人数がどれほどいるのかを検討し、整理解雇とする対象人数を決めましょう。人員を削減しすぎると経営再建に支障が出る可能性があるため、必要な人材は確保するなど、先々を見据えて慎重に検討します。

2.解雇対象者の選定基準

前述のとおり、解雇される人(被解雇者)の選定につき、合理的で客観的な基準を決めます。勤務成績、勤続年数、年齢、雇用形態、会社への貢献度、扶養家族の有無など、企業の実情と従業員の生活への打撃などを考慮し、決定しましょう。

3.実施時期

労働基準法では、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならないと定められています(労働基準法20条)。

対象者が転職活動の時間を十分に取れる時期にするなど、労働者側の事情も考慮しながら、無理のない時期に設定しましょう。

4.退職金の支払いや優遇措置

就業規則に退職金の規定がある場合は、規定で決められた金額を支払う必要があります。また、会社都合による解雇の場合は、規定よりも上乗せして支払うなどの優遇措置が取られるケースも多いです。

整理解雇の注意点とは

整理解雇が不当解雇とならないようにするためには、以下の点にも注意が必要です。

1.解雇制限:解雇が禁止される時期

主に下記の期間などは、原則、解雇が禁止されています。

- 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間

- 女性の産前・産後休業の期間およびその後30日間

ただし、使用者が打ち切り補償を支払ったり、天災などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなったりした場合は、解雇が認められることもあります。(労働基準法19条)

2.性別・国籍・思想信条で扱いに差をつけない

整理解雇においても、性別・国籍・社会身分・思想信条などを理由とした差別的な取り扱いをすることは禁止されています。

Q.新型コロナウイルスの影響での経営悪化を理由に、従業員を整理解雇できますか?

A. 前述のとおり、整理解雇を行うためには「整理解雇の4要件」を満たすことが必要です。

「人員削減の必要性」や「解雇の必要性(解雇回避努力義務)」については、外出自粛などによる売り上げ減少により財務状況が危機的となり、経営上、真摯な努力を尽くしても解雇を回避できないような場合には、認められる可能性があります。

さらに、「被解雇者の人選の合理性」や「整理解雇手続の相当性」の要件も満たす必要がありますので、慎重に検討しましょう。

整理解雇については弁護士にご相談ください

整理解雇の手続きを適正に行うために、どのような手続きをすればよいかは、個々の事情によって異なります。

整理解雇を行ったものの、従業員から不当解雇であると訴えられ、法律上「不当解雇」と判断されてしまうと、企業は本来支払うべきであった賃金の支払いに加えて、損害賠償の責任を負うリスクもあります。

整理解雇を検討される場合は、トラブルの発生を防ぐためにも、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。万が一トラブル等が発生しても、弁護士が代理人として煩雑な交渉や手続きを行いますので、安心して経営の立て直しに専念いただけます。

| 「医療・介護」「飲食・ホテル」「小売・店舗」「保育園」「タクシー」「士業」「不動産」「コンサルタント」「人材サービス」「フィットネス」など30名以下のサービス業に特化した顧問弁護士サービス 月額11,000円でお試し可能!詳しくはこちらをご覧ください > |

※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。